Schlagwörter

Wolfgang Sofsky

Rekatholisierung

Seit den 1540er Jahren bis zur Mitte des 18.Jahrhunderts betreibt die katholische Obrigkeit (Staat plus Kirche) in deutschen Landen eine massive Politik der Rekatholisierung. Sie zielt auf die Eliminierung des Protestantismus in den Regionen, in denen sich Calvinisten, Reformierte oder Lutheraner durchgesetzt hatten. Davon betroffen war etwa ein Viertel der Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich, die Schwerpunkte lagen in den Habsburgischen Besitzungen, einigen geistlichen Reichtsterritorien sowie im Herrschaftsgebiet der Wittelsbacher. Die zentralen Regionen waren daher neben Kurtrier, Fulda, Hochstift Würzburg und Bamberg und dem kurmainzischen Eichsfeld auch Westfalen, Österreich, Böhmen, Schlesien, Kurpfalz, Oberpfalz, Bayern.

Rekatholisierung heißt Vertreibung protestantischer Prediger und die Übernahme der Kirchen durch katholische Pfarrer, systematischer Unterricht, die Katechese, durch Jesuiten, die Vertreibung und Enteignung protestantischer Gläubiger, die Entlassung der Beamten, die Verbrennung von Schriften, die Exekution vermeintlicher Anführer, vor allem aber die systematische Dauerkontrolle des Alltagslebens. In der Chronik der Stadt Falkenau an der Eger wurden z.B. 1626 die Artikel zur Rekatholisierung der Bürger aufgeführt: „1. Wer einem Prädikanten Aufenthalt gewährt, soll seine Güter und sein Leben verlieren. 2.Wer einen katholischen Pfarrer, seine Predigtworte oder Gebärden verspottet, soll verbannt werden und aller Güter verlustig sein. 3.Wer in seinem Hause unkatholische Gottesdienste halten läßt, soll verbannt werden und aller Güter verlustig sein. 4. Wenn ein Hausvater an Sonn- und Festtagen nicht zur Messe geht, muß er vier Wachslichter zur Kirche geben. 5. Wer in seinem Hause die Jugend heimlich lehrt, dem soll alles genommen und er soll dann vom Schergen zur Stadt hinaus geführt werden. 6.eines Menschen Testament soll gültig sein, der nicht katholischer Religion ist. 7.Kein unkatholisches Kind darf ein Handwerk erlernen. 8. Wer über Gott, die heilige Jungfrau, die Heiligen oder die Kirchengebräuche ungebührlich redet oder singt, der soll ohne alle Gnade am Leben gestraft und seiner Güter verlustig sein.“

Die unheilige Allianz von fürstlicher und kirchlicher Obrigkeit verknüpfte mehrere Elemente von Machtpolitik. Die Indoktrination und Propaganda zielte auf ideologische Vorherrschaft, auf geistige Unterwerfung. Die Enteignung zielte auf ökonomische Besitznahme und Bereicherung. Säkularisierte Kirchengüter wurden restituiert und gelangten so wieder in kirchlichen Besitz. Der soziale Ausschluß „reinigte“ die Gesellschaft von unerwünschten Mitgliedern und zielte auf ein homogenes Kollektiv, das sich auch durch Denunziation selbst kontrollierte. Der neuzeitliche „Absolutismus“ der Fürstenherrschaft hatte somit eine totalitäre Tendenz, obwohl die praktische Durchsetzung manchenorts durch Personalmangel (fehlende Prediger) und hinhaltenden Widerstand der Protestanten im religiösen Untergrund behindert wurde. In manchen Regionen wie der Oberpfalz, Mähren oder der Rheinpfalz dauerte es Jahrzehnte, bis die Pfarrstellen mit katholischen Priestern besetzt waren. In Oberösterreich dagegen kam es zu einem Aufstand gegen den bayrischen Herrscher Maximilian, der das Land zudem mit hohen Militärsteuern ausplünderte. Die Einwohner wurden vor die Alternative gestellt, entweder zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Als man infolge des Personalmangels italienische Missionare ins Land holte, bestellte man die Männer einiger wiederstrebender Pfarreien am 15.5.1626 auf Schloß Frankenfeld und rügte sie wegen unbotmäßigen Verhaltens. 17 lokale Beamte wurden durch Los ausgewählt und hingerichtet. Bei dem folgenden Aufstand protestantischer und katholischer Bauern und Bürger wurde die Hauptstadt Linz belagert. Es bedurfte eines Heeres von 12.000 Mann und eine Reihe offener Feldschlachten, bis der Aufstand niedergeschlagen war. Statt der verhaßten italienischen Missionare wurden 300 Ordensgeistliche eingesetzt, um die Pfarrstellen zu übernehmen.

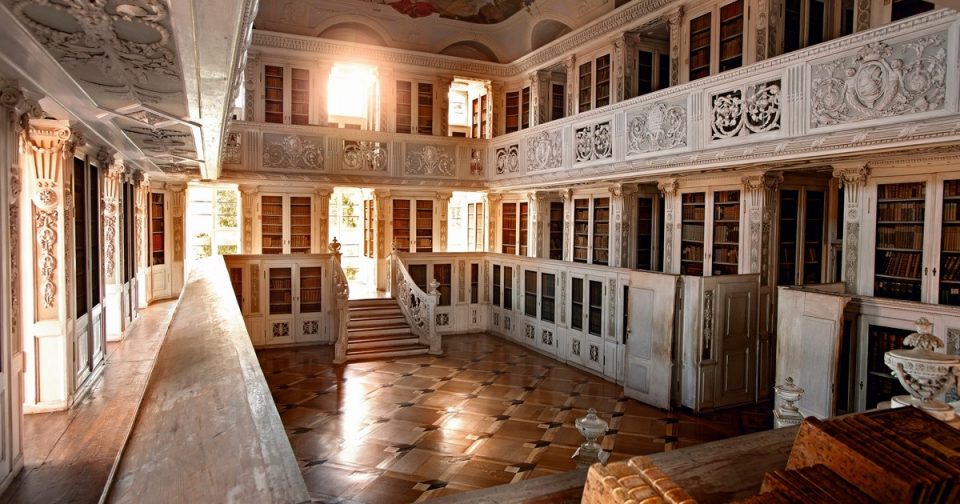

Mit dem Kunst- und Lebensstil des Barock hatte die Rekatholisierung einen direkten Zusammenhang. Zwar dauerte der Machtprozeß bereits an, als die ersten barocken Kirchen erbaut und Bilder gemalt wurden. Aber die katholische Ästhetik der simplen Wiedererkennbarkeit und emotionalen Überwältigung zum Zwecke der konfessionellen Propaganda lenkte zunächst den barocken Stil. Die Auftraggeber waren Päpste, Kardinäle, Fürsten. Die durch den protestantischen Bildersturm geleerten Kirchen benötigten neue Altäre und eine neue Bildausstattung, was zu einer regelrechten Bilderflut zum konfessionellen Gebrauch führte. Eine neue Barockfassade galt als Symbol einer rekatholisierten Kirche wie z.B. bei „Maria vom Siege“ auf der Prager Kleinseite. Neue Klöster im barocken Baustil besetzten als neue Zentren des Katholizismus vormals protestantische Regionen. Barock war zunächst Symbol des katholischen Siegs.